Non ci sono dubbi che morto un papa se ne fa un altro e -come già accaduto 266 volte- sarà così anche questa volta. Tutti i papi sanno di essere stati eletti per guidare la chiesa, tuttavia ogni papa è diverso e nessuno è mai stato la copia del precedente o di qualcun altro.

A fare la differenza tra un papa e l’altro penso che siano prevalentemente tre variabili:

– l’idea di chiesa -inevitabilmente figlia della propria cultura di provenienza e delle proprie esperienze personali- che ciascuno di essi ha elaborato [tutte le gradazioni da “lievito silente della storia” a “ideologia trionfante”],

– la considerazione della storia umana [tutte le gradazioni da “mero contenitore delle vicende degli individui” a “campo di gioco in cui incarnare e verificare la propria fede religiosa”];

– il ruolo che la fede religiosa può -o deve- avere nello sviluppo della storia in relazione con le differenti interpretazioni che gli uomini ne danno [tutte le gradazioni da “nessun interesse per le interpretazioni altrui” a “dialogo con tutte sulla base di valori discriminanti ”].

Il modo in cui ciascun papa declina queste variabili caratterizza il suo pontificato, definisce il suo linguaggio e, soprattutto, determina le tematiche che -nel particolare contesto storico in cui vive- egli ritiene prioritarie.

Solo due esempi:

– per papa Urbano II, in un contesto di scontro tra il mondo cristiano e quello musulmano, la riconquista dei luoghi sacri fu il tema prioritario, cruciale per riaffermare il primato della Chiesa di fronte alle minacce esterne; questa centralità caratterizzò il suo pontificato fino a spingerlo a dare inizio alla spedizione armata verso la Terra Santa, la prima Crociata (1095);

– per papa Leone XIII l’avvento della rivoluzione industriale e l’accrescersi delle tensioni sociali lo spinsero ad affrontare il mutamento della società e del mondo del lavoro: questo fu per lui il tema prioritario. Con l’enciclica Rerum Novarum (1891), pose le basi per una dottrina sociale della chiesa, modernizzando il modo in cui questa si rapportava alle nuove realtà economiche e promuovendo una maggiore giustizia sociale.

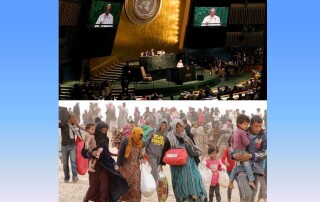

Se dovessi indicare il tema dominante del pontificato di papa Francesco indicherei senza dubbio quello delle migrazioni. Non credo affatto che la sua insistenza su questo argomento dipendesse solo da una sua sensibilità “autobiografica” (figlio di migranti) o da una particolare compassione per le sofferenze e le emarginazioni che queste persone devono affrontare: penso piuttosto che papa Francesco abbia colto la prepotente centralità del tema nell’attuale contesto storico mondiale. Ha dato un segno di quanto considerasse importante la questione fin dal suo primo viaggio apostolico (non a caso a Lampedusa) evidenziandone la simbolicità e -al contempo- l’assurdità di poterla affrontare con la logica dei fortini, delle serrature, delle ruspe e delle deportazioni. Non pensava solo ai barconi nel Mediterraneo: lo scorso anno le persone costrette alla fuga hanno raggiunto nuovi livelli storici in tutto il mondo. Il numero complessivo ha toccato i 120 milioni a maggio 2024 ed è in crescita per il dodicesimo anno consecutivo. Papa Francesco parlava di migrazioni pensando ai numeri del Sudan, della Siria, della Repubblica Democratica del Congo, del Messico e di Myanmar (non solo alle alchimie lessicali sulla definizione di “paesi sicuri” o ai reticolati “esternalizzati” nella campagna albanese.).

Papa Francesco aveva capito che le migrazioni non sono solo un tema fra gli altri, ma un fenomeno che -diversamente declinato- incrocia le variabili della natalità, della demografia, dell’ambiente e della distribuzione del lavoro nelle diverse aree geografiche. Una vera sfida per il futuro per l’umanità, un fenomeno complesso da governare con saggezza e politiche equilibrate, non certo cavalcando la paura dell’immigrato come carta elettorale vincente buona per tutte le stagioni e per tutte le latitudini.

Morto un papa se ne fa un altro il quale -come ciascuno dei suoi predecessori- avrà la sua propria visione della chiesa, della storia e del rapporto tra la prima e la seconda. Io spero che dal conclave esca qualcuno capace di coniugare credibilmente la fede religiosa con la storia degli uomini, capace di immaginare obiettivi e percorsi ai quali possiamo appassionarci e che sappia trovare il linguaggio giusto per proporceli.